« ; }, open: function(event, ui) { var elem = $(event.target); ui.tooltip.click(function() { elem.tooltip(‘close’); }); } }); } else { console.log(« Removing mobile tooltip settings »); $(« body »).tooltip({ show: { effect: « fadeIn », duration: 1000 }, hide: { effect: « fadeOut », duration: 1000 }, items: « .none_d_appel_note » }); } } setTimeout(positionnerNotes, 1000); $(window).on(« resize », function() { console.log(« Window resized »); setTimeout(positionnerNotes, 1000); }); });

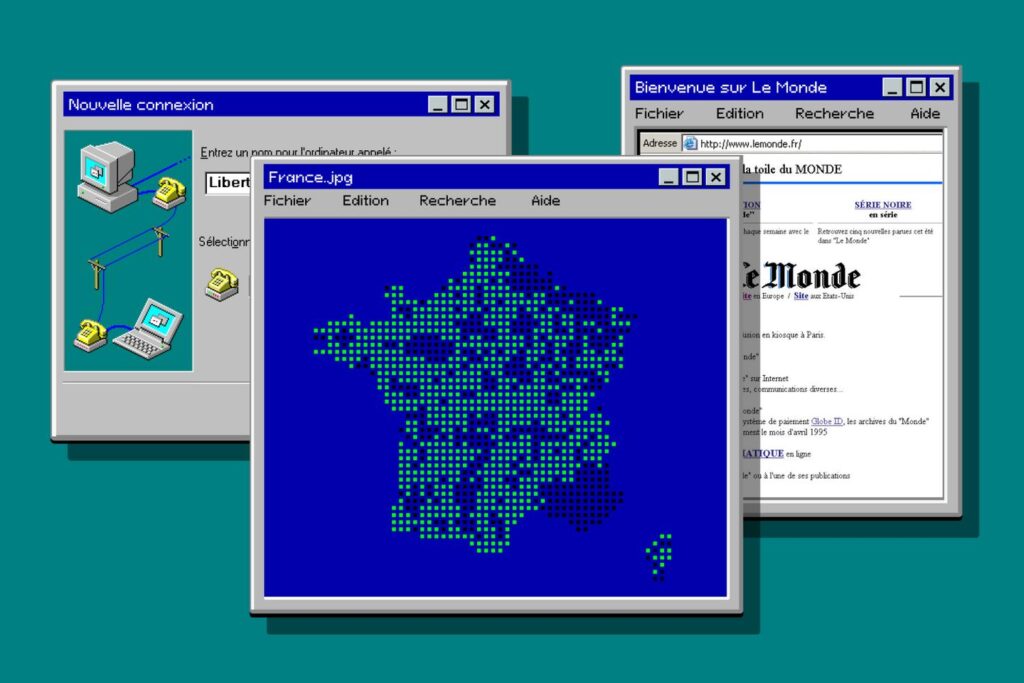

Voyageons dans le temps, direction les années 1980, au cœur de l’âge d’or du Minitel. Innovation majeure de son époque, il freine paradoxalement l’adoption d’Internet en France. Placé sous le contrôle strict des PTT, l’ancêtre de France Télécom et de La Poste, ce réseau télématique bien connu des Français – déjà 1,1 million d’utilisateurs en janvier 1986 – les a habitués à un modèle de connexion centralisé, fermé et régulé, limitant ainsi l’essor d’un Internet ouvert et décentralisé. « Des ingénieurs français avaient perçu le potentiel d’Internet aux Etats-Unis, mais le gouvernement leur a imposé de se taire et de promouvoir le Minitel », se souvient Serge Soudoplatoff, directeur de l’innovation à France Télécom de 1997 à 2002.

Mais Internet ne finit pas de faire parler de lui dans les sphères de l’informatique et des télécommunications. La perspective d’un réseau mondialisé et décentralisé provoque un choc culturel au sein de France Télécom. L’entreprise, investie d’un « rôle noble », celui de connecter les gens entre eux par téléphone, repose sur des infrastructures extrêmement stables et standardisées. En face, Internet s’impose avec une philosophie radicalement opposée : flexibilité, innovation rapide et architecture horizontale. « D’un côté, on a l’idée de la qualité totale, fondamentale dans les télécoms, qui stipule que les services proposés doivent être extrêmement stables, explique Serge Soudoplatoff. De l’autre, Internet est basé sur l’idée du “move fast and break things” [“aller vite et casser des trucs”], c’est-à-dire sur l’expérimentation, quitte à provoquer des erreurs. »

Il vous reste 87.76% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

No comment yet, add your voice below!