L’essentiel du jour, rien que pour vous.

Retrouvez toutes vos infos et restez informé.

Peur à Port-au-Prince, le 26 février 2025. PATRICE NOËL/ZUMA-REA « Bréviaire des anonymes », de Lyonel Trouillot, Actes Sud, 180 p., 19 €, numérique 14 €. Une …

Le second tirage de l’EuroMillions de la semaine s’est déroulé ce vendredi 27 février 2026. Vérifiez les résultats ici. Toutes les semaines, …

Louis Boyard, député du Val-de-Marne, Arnaud Le Gall, député du Val-d’Oise, Clémence Guetté, vice-présidente de l’Assemblée nationale, Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône, …

Élections municipales: « Je ne suis pas pour une alliance avec La France insoumise », dit Eduardo Rihan Cypel, ancien député et membre du …

Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, a aussi estimé que le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon menait « une cabale contre la République ». La porte-parole …

Arnaud Deslandes, maire par intérim et candidat socialiste à la mairie de Lille, le 20 février 2026. BAZIZ CHIBANE/VOIX DU NORD/MAXPPP Il voulait …

La fin du stockage d’uranium enrichi par les Iraniens fait partie des demandes des États-Unis. Une percée dans les négociations entre les …

La centrale à charbon EDF de Cordemais (Loire-Atlantique), le 25 septembre 2024. SEBASTIEN SALOM-GOMIS/AFP Le charbon, le plus polluant des combustibles, n’occupe plus …

Tenu en échec par Strasbourg ce vendredi en ouverture de la 24e journée (1-1), Lens enchaîne un deuxième match de suite sans …

Lors de l’audition de la société de production Banijay devant la commission d’enquête parlementaire sur la neutralité, le fonctionnement et le financement …

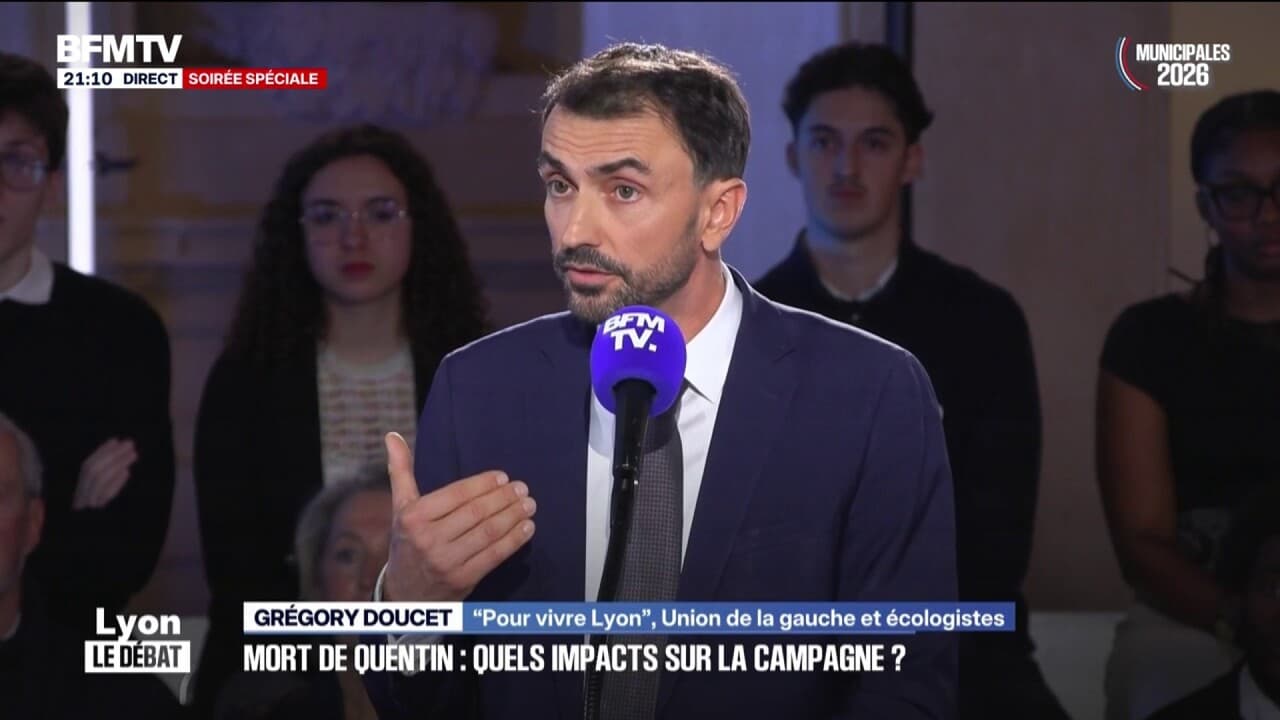

« La grande priorité des Lyonnaises et des Lyonnais »: Grégory Doucet détaille son programme pour le logement à Lyon{if(tcData&&(tcData.eventStatus=== »tcloaded »||tcData.eventStatus=== »useractioncomplete »)){callback()}},[vendorId])}}))};]]> Sur le même sujet …

« La ville de Lyon n’est pas un trophée de plus à mettre sur une étagère »: vif échange entre Alexandre Dupalais (UDR-RN) et …

Le milliardaire et cofondateur de Microsoft Bill Gates, à Davos (Suisse), en janvier 2026. LE MONDE D’APRÈS DENIS BALIBOUSE/REUTERS Après le déni, …

« On a réussi à obtenir la dissolution de groupes violents »: Grégory Doucet (Union de la gauche) défend son bilan sur la lutte …

Donald Trump, à la Maison Blanche, à Washington, le 23 février 2026. SAUL LOEB/AFP Le ministère de la justice américain (DoJ) s’est engagé, …

La tour Eiffel illuminée aux couleurs du drapeau ukrainien, quatre ans après le début de la guerre{if(tcData&&(tcData.eventStatus=== »tcloaded »||tcData.eventStatus=== »useractioncomplete »)){callback()}},[vendorId])}}))};]]> Sur le même sujet 2:09 …

Jean-Pierre Farandou, ministre du travail, à l’Elysée, à Paris, le 25 février 2026. LUDOVIC MARIN/AFP Les trois organisations patronales (Medef, CPME, U2P) ainsi …

Anaïs Belouassa-Cherifi est prête à « un désistement » au second tour ou « une fusion sur la base du programme » avec Grégory Doucet pour …