Histoire d’une notion. Dans les exemples d’oxymores que l’on propose aux lycéens découvrant cette figure de style figurent l’« obscure clarté » des étoiles (Corneille), le « mutisme assourdissant » (Camus) et la « destruction créatrice » (Schumpeter). L’expression a été remise dans la conversation publique le 13 octobre avec l’attribution du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel (surnommé le « prix Nobel d’économie ») à trois économistes qui ont désossé le moteur de la croissance pour mieux en comprendre le principe.

Lire aussi | Article réservé à nos abonnés L’économiste français Philippe Aghion ainsi que deux autres penseurs de l’innovation reçoivent le prix Nobel d’économie 2025

A la fin des années 1980, deux d’entre eux, le Français Philippe Aghion et le Canadien Peter Howitt, ont trouvé une modélisation mathématique de la « destruction créatrice » chère à l’Autrichien Joseph Schumpeter. Pour la petite histoire, leur première discussion a eu lieu dans un couloir de l’université Harvard (Cambridge, Massachusetts). « Si Peter avait laissé sa porte fermée, il ne se serait rien passé du tout », plaisante parfois Aghion, qui était alors un tout jeune assistant professor. A l’époque, raconte-t-il, les économistes cherchaient à comprendre d’où venait le progrès technique : « La destruction créatrice de Schumpeter était une simple curiosité. Il n’y avait pas de modèle schumpétérien », dit-il. Les travaux qu’il a menés avec Howitt ont comblé cette lacune : « Nous avons créé un nouveau paradigme. »

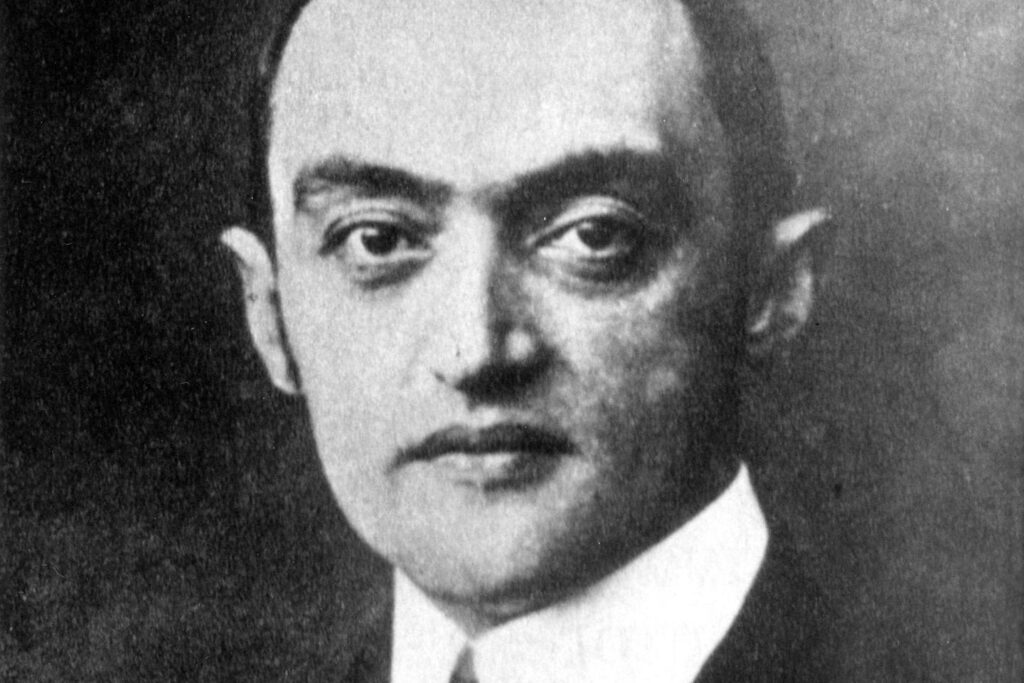

Joseph Schumpeter est un contemporain de John Maynard Keynes. Il est né la même année que lui, en 1883, dans l’empire austro-hongrois, et a terminé sa vie en 1950 dans le Connecticut. Professeur à Harvard à partir des années 1930, il a formé de nombreux économistes très connus (dont deux Nobel, Paul Samuelson et James Tobin). L’innovation, leur expliquait-il donc, est le fruit d’une « destruction créatrice », qui rend obsolètes les technologies, les biens, les équipements, les secteurs d’activité d’hier. Cette théorie est centrale dans son ouvrage paru en 1942, Capitalisme, socialisme et démocratie (Payot, 1990).

Il vous reste 64.7% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.

No comment yet, add your voice below!